Le 26 avril se tiendra à la Maison de la poésie (dans le troisième arrondissement de Paris) la deuxième édition du Festival et Prix des Littératures Urbaines.

Au programme, des conférences (par exemple : À la ville comme dans les livres : où sont les hommes pauvres ? Ou Les récits de premier·es concerné·es contre l’endogamie littéraire), des rencontres, une performance artistique…

Si vous avez la chance d’être dans le coin, foncez sur la billetterie gratuite !

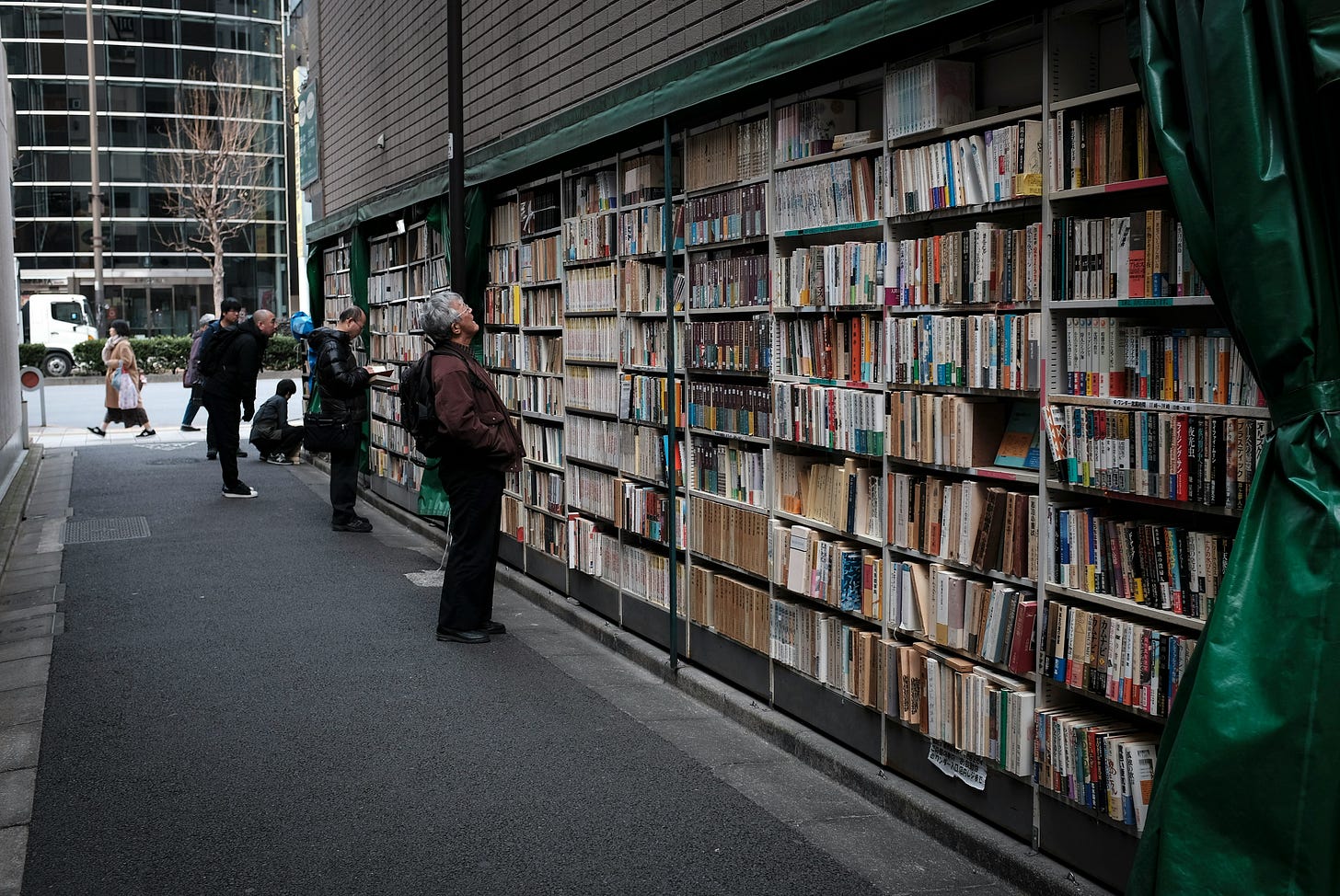

Promenons-nous dans les livres…

Je ne pourrai pas y être, mais j’ai participé au comité de lecture du FPLU - à défaut de le renommer Feprilitu, j’utiliserai le sigle FLU pour le reste de l’article.

Toute l’équipe du festival, porté par l’association Quartier bis de la littérature, est bénévole. C’est évidemment aussi le cas des 130 (!) membres du comité de lecture, qui avaient la lourde tâche de sélectionner les finalistes parmi 55 (!) livres.

Ma dernière (et unique) participation à un jury remonte au Prix du Roman des étudiants France Culture/Télérama en 2014, où l’on se contentait de voter pour un titre parmi une sélection donnée. De mémoire, on s’engageait à lire la dizaine de livres nommés en deux mois, et on se retrouvait une ou deux fois entre étudiant·es pour en discuter.

Le FLU a fait le choix d’un processus ouvert, co-construit avec les membres du comité de lecture. Lors d’ateliers, nous nous sommes penché·es sur des questions comme :

Quels critères de sélection doit-on mettre en avant ? Ne devrait-on pas renoncer à cette idée de noter les livres (🤯) ?

Comment évaluer si un livre propose, ou non, une vision renouvelée de la ville ?

La littérature urbaine est-elle la littérature des quartiers, ou toute littérature qui se déroule dans un milieu qui n’est pas la campagne (la définition choisie par le FLU) ?

Comment savoir si l’auteur·ice s’approprie l’histoire d’une communauté à laquelle iel n’appartient pas ?

Doit-on mettre un bonus si la maison d’édition publiant le livre est indépendante ?

Georges Abitbol est-il l’homme le plus classe du monde ? (ok, celle-là c’est moi qui l’ait rajoutée, on n’aurait pas eu assez d’un atelier de deux heures pour explorer ce sujet complexe)

Je ne suis pas sûre qu’on ait répondu à tout… et ce n’était pas le but.

L’équipe a généré un tableau de critères pour noter chaque livre, et des groupes de trois personnes ont travaillé à partir des fiches de lectures d’autres membres du comité pour choisir les finalistes.

La liste ainsi obtenue a été transmise au jury final, qui échangera aussi avec les membres du comité de lecture.

J’ai lu trois livres, deux romans et un essai. J’ai mon favori, je croise les doigts pour l’annonce le 26 !

Ne pas oublier la vi(ll)e

Pour son événement de lancement, le FLU a organisé une discussion sur les questions : Assistons-nous à un rétrécissement littéraire des imaginaires ? Et si oui, à qui la faute ?

Y participaient :

Freddy Dzokanga, auteur d'Itinéraire Bis et co-fondateur du festival

Mahir Guven, auteur de Rien de Personnel et éditeur à la Grenade

Hajer Ben Boubaker, autrice de Barbès Blues, hôte du podcast Vintage Arab

Cette dernière a rappelé la difficulté de se procurer certains ouvrages signés par des auteur·ices d’origine maghrébine et évoquant des problématiques urbaines. Elle a ainsi cité l’exemple de Tassadit Imache, dont le roman Une fille sans histoire, publié en 1989, a été un succès critique et populaire à sa sortie, mais sans rejoindre le « canon » littéraire. Il a récemment été réédité par la maison d’édition indépendante Hors d’atteinte.

Taoufik Vallipuram, co-fondateur du festival et modérateur de la discussion, a rebondi pour évoquer la notion de patrimoine littéraire et urbain :

J’ai grandi dans un quartier populaire du 13e. Cet arrondissement est un des plus grands chantiers urbains d’Europe et la plus grande zone de travaux dans Paris intra-muros depuis les travaux du baron Haussmann. C’était un haut lieu de l’industrie, il hébergeait de nombreux quartiers populaires qui ont été invisibilisés sous les sièges sociaux qui se sont installés dans l’arrondissement.

Ces paroles ont fait tilt alors que je me demandais comment compléter cet article.

Je ne me sens pas assez calée sur le sujet pour tenter, disons, une définition et un historique de la littérature urbaine, et Julia (qui est aussi membre du comité de lecture !) a déjà écrit un super article sur les prix littéraires.

MAIS il se trouve que je conserve précieusement un texte intitulé « Lectures de Paris : Autour de la BNF » rédigé dans le cadre d’un cours sur Paris et la littérature proposé par Olivier Barrot (le présentateur d’Un livre, un jour) à Sciences Po en… 2012.

On peut dire que j’en profite pour faire mon archéologie personnelle, en plus d’urbaine.

Je le publie ici tel quel, avec des formulations et une ponctuation que je reverrais aujourd’hui, mais aussi des obsessions qui sont restées. Arrivée à Paris depuis ma Grèce natale un peu plus d’un an avant la rédaction de ce devoir, j’ignorais totalement l’existence de quartiers populaires dans cet arrondissement, mais j’avais été frappée par le côté artificiel des « nouvelles » constructions.

C’est parti pour la balade !

Lectures de Paris: Autour de la BNF - 16 février 2012

Si l'on m'avait demandé hier de quelle couleur étaient les tours encadrant la Bibliothèque François Mitterrand j'aurais répondu sans hésiter : noires. Parce que je les fréquente surtout de nuit, quand je me dirige vers le cinéma adjacent qu'affectionnent tout particulièrement certains de mes amis? Ou parce que les monolithes ne peuvent être que noirs ?

En sortant du métro, je suis presque déçue de les trouver d'un blanc terne. Ou plutôt chêne, une fois que je distingue les panneaux qui obstruent certaines fenêtres. Pas plus que leur couleur, je ne saisis leur usage. En pictogramme, elles sont la synecdoque de la bibliothèque, mais une fois sur place elles sont impénétrables. J'avance le long de la plateforme qui les relie. Dans un renversement de perspective, la bibliothèque se déploie soudains sous mes pieds, autour d'une forêt (comment appeler jardin un enchevêtrement d’arbres qui me semblent gigantesques, presque paléontologiques?). Mais au bord de la rambarde, des parapets striés empêchent de saisir pleinement ce mystère. Des rampes s'offrent alors pour descendre d'un niveau. Nouvelle déception: on ne peut toucher le fond. L'accès à la bibliothèque est imposant, je n'ose pas franchir le tourniquet pour me confronter aux détecteurs à métaux.

Je m'échappe de la plateforme déserte pour rejoindre la Seine, mais l'ombre des tours me suit toujours. Car si ces mastodontes sont à leur place ici, c'est parce qu'ils sont un virus. Leurs mutations, immeubles en verre mesquins et nains, les environnent. Mais n'allons pas croire que cette maladie est mortelle. Entre deux boîtes à bureaux apparaissent des immeubles délicats, appartements aux parois en bois d'où émergent de verts balcons. D'autres préfèrent apposer à leur brique blanche des volets en bois, coulissant doucement le long de la façade. La Bibliothèque de Paris VII tente de résister à cette inventivité en se lovant dans une solide bâtisse blanche, mairie de campagne XXL. Peine perdue: trop blanche, trop neuve pour ce qu'elle prétend être, c'est elle l'intrus.

Un château lui fait une concurrence plus réussie. Rue Neuve Tolbiac, une étrange tourelle s'élève au flanc d'un ensemble mansardé et graffité. On peut lire des fresques à moitié effacées « hangar entrepôt CF...T ». Les lieux semblent à la fois à l'abandon et bizarrement habités, avec des chaises dans un petit jardin. À l'angle de la rue des Frigos, une pancarte m'apprend qu'il s'agit d'un ensemble de résidences que la ville de Paris loue aux artistes. Je m'approche, il y a un interphone, je n'ose pas sonner.

Décidément, les environs ne me rendent pas aventureuse. Le silence de toute cette architecture n'invite pas à la flânerie. Moi qui ai un sens de l'orientation exécrable, je déplore ces boulevards que les rues coupent à angle droit avant de tomber dans la Seine, rendant toute ballade sûre et géométrique. Peu de vie : à peine si une école et l'université déversent quelques élèves.

Quelques rencontres muettes cependant. Où va cet homme croisé à un feu rouge, vêtu d'une robe de bure et coiffé d'une chapka, une fleur de lys brodée sur la sacoche? Pourquoi cette femme descend vers les quais de Seine, des dossiers contre la poitrine ? J'en remonte et j'ai envie de la prévenir qu'il n'y a rien, seulement quelques bétonneuses au repos et le froid. Seine industrielle mais déserte. Un peu plus loin, avant la frêle passerelle Simone de Beauvoir, le chantier laisse place à des péniches abritant des piscines ou des boîtes de nuit.

Seine frivole mais tout aussi déserte.

J'en suis à la fin de ma promenade, réfugiée dans la succursale d'une boulangerie de chaîne. Il n'y a pas de cafés ici. Pas de magasins non plus, si ce n'est des grandes surfaces d'ameublement. Les tours ont bel et bien dévoré l'espace. Mais des notes de fantaisie demeurent, touchantes et dérisoires à la fois. Le nom des rues tout d'abord, artistes et intellectuels perdus dans cette impersonnelle modernité: Thomas Mann, Olivier Messiaen, Françoise Dolto, Emile Durkheim, Raymond Aron... Est-ce pour compenser l'absence de sculpteur ou de peintre que l'on croise rue Jean Anouilh une minuscule statue des Trois Grâces teintes en rose ?

Si Paris est une valse, alors les alentours de la Bibliothèque François Mitterrand sont de la techno minimale: froide et moderne, mais avec un cœur qui bat, quelque part, sous l'acier.

Si vous êtes resté·es jusqu’ici et que vous êtes passé·es près de la BNF récemment, dites-moi comment le quartier a changé ces treize dernières années.

Et je remets ici le lien vers la billetterie du Festival et Prix des littératures urbaines le 26 avril. Je compte sur vous pour me raconter comment c’était.

Merci pour le partage de ce texte. Pour moi le quartier a été marqué ces 10 dernières années par l’implantation de Station F et la déferlante Frenchtech. La techno minimale y a donc encore toute sa place. (J’ai adoré ta chute musicale.)

Quant au FLU merci de m’avoir soufflé l’ouverture des candidatures pour participer au comité ; une super expérience. Je regrette de ne pas avoir pu participer aux débats car quoi de mieux qu’un prix qui se questionne même sur la pertinence d’un prix littéraire. Hâte de participer le 26 à la journée de festival et de découvrir les livres lauréats.

Merci pour ces coulisses - je suis peu convaincue par le principe du prix littéraire… surtout après avoir lu le journal du critique Mathieu Galey, mais je trouve intéressant la mise en place d’une sorte de contreprix.

Merci aussi pour ce texte et la chute musicale de qualité ! J’ai beaucoup fréquenté la BNF et y suis retournée il y a peu pour un colloque. Pour moi, le 13e ce sont plusieurs quartiers en 1, mais la musique de la BNF, c’est celle du brouhaha des étudiant•es le matin et le silence des salles de lecture.